京都府立医科大学 生物統計学教室は臨床・疫学研究の計画・実施、データ信頼性確保を行っています。

教室・部門紹介

生物統計学教室

沿革(2023年1月現在)

生物統計学(Department of Biostatistics)は、高血圧症治療薬ディオバンを用いた臨床試験に関する研究不正が社会問題となった直後の2014(平成26)年6月に、その再発防止を掲げて創設された。初代教授は手良向聡(2014年6月~)、スタッフとして横田勲(助教・学内講師:2015年4月~2018年9月)、藤川桂(助教:2019年1月~)、堀口剛(助教:2021年6月~)、苗村優里(特別研究補助員)が教室を支えてきた。大学院には、中杤(木下)文恵、中田美津子、周梦雪(博士課程)、笹川昌起、塩田駿介(修士課程)が入学した。本講座は教育と研究を本務とするとともに、附属病院臨床研究推進センター(CTREC:The Clinical and Translational Research Center)データサイエンス部門と一体となって臨床研究のデータマネジメント・統計解析業務を担っている。

生物統計学とは

農学、生態学、進化学、生化学、ゲノム情報学などの生物科学分野から、主に動物や人を対象とした医歯薬学・看護学分野まで幅広い分野の統計学的課題を扱う学問である。医歯薬・看護学分野では、医薬品・医療機器等の承認審査に重要な役割を担っており、臨床・疫学研究の方法論(デザインおよびデータ解析)に大きく貢献している。しかしながら、我が国において大学院医学研究科・公衆衛生学研究科に生物統計学講座を有するのは本学を含め20大学程度であり、欧米、さらには中国や韓国に比べても教育機関が極めて少ないことから、近年は人材不足が大きな課題となっている。

臨床・疫学研究に携わる生物統計専門家は日本計量生物学会(1979年設立)を主な活動の場としている。「臨床研究に関する日本計量生物学会声明(2013年9月)」では、 『1998 年に日米欧医薬品規制調和会議(ICH)ガイドライン「臨床試験のための統計的原則」における「適切な資格と経験を併せ持つ生物統計専門家」は、単に臨床試験の統計業務に長けているのではなく、臨床試験そのものに関する専門家でもあり、このような専門家が参加していない臨床試験には科学的に問題があるものが多いと言わざるを得ません。本学会では、

- 臨床試験、臨床研究には適切な資格と経験を併せ持つ生物統計専門家の計画段階からの実質的な関与が必須であること。

- そのためには主要な臨床研究機関における生物統計学専門家ポストの設置、および医学部・歯学部・附属病院を有する大学には教育・研究のために生物統計教員の配置を行うこと。

を提言します。』と生物統計専門家の重要性を訴えている。また、本学会は、2017年から試験統計家認定制度を開始し、実務試験統計家(Trial statistician)および責任試験統計家(Senior trial statistician)の認定を行っている。

研究について

4つの研究テーマ別に意義と最近の主な成果を以下に示す。

1) 臨床・疫学研究のデザインに関する研究

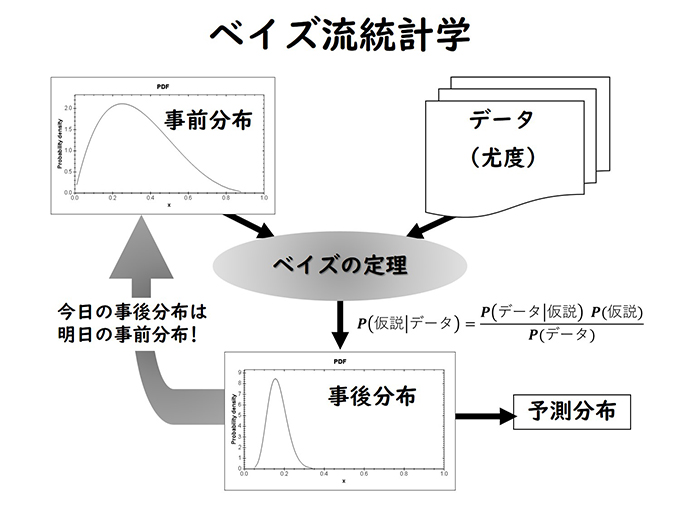

希少疾患などを対象とした小規模臨床試験においては、試験のインテグリティを損なわない範囲で試験デザインをさまざまな形で工夫し、柔軟な意思決定を行うことによって、より少ないリソースでより多くの情報を得る必要がある。そこで、効率的かつ柔軟性の高い臨床試験デザインを開発するために、ベイズ流統計学 (Bayesian statistics) を活用した方法を研究してきた(下図参照)。

- 1) 手良向聡, 大門貴志訳. Guosheng Yin著. 臨床試験デザイン:ベイズ流・頻度流の適応的方法. メディカル・パブリケーションズ, 2014, 345p.

- 2) 手良向聡.なぜベイズを使わないのか!? 臨床試験デザインのために. 金芳堂, 2017, 162p.

- 3) Teramukai, Satoshi. “Bayesian phase II single-arm designs”. Frontiers of Biostatistical Methods and Applications in Clinical Oncology. Springer, 2017, p. 65-84.

- 4) Fujikawa, Kei; Teramukai, Satoshi; Yokota Isao; Daimon Takashi. A Bayesian basket trial design that borrows information across strata based on the similarity between the posterior distributions of the response probability. Biometrical Journal 2020, vol. 62, no. 2, p. 330-338.

- 5) 堀口剛, 藤川桂, 手良向聡. プレシジョンメディシンに向けた適応的デザイン. Precision Medicine. 2020, vol. 3, no. 11, p. 1202-1205.

- 6) 手良向聡. 臨床試験におけるランダム化の意義と限界. 計量生物学. 2020, vol. 41, no. 1, p. 37-54.

- 7) 手良向聡. ベイズ流統計学の臨床試験への応用. 医学のあゆみ特集号「現代の臨床研究のための統計学2022」. 2022, vol. 280, no. 5, p. 428-434.

2) データサイエンスに基づく意思決定ツール開発

データアーキテクチャ(情報システムの最適化)、データマネジメント(データの質管理)、データアナリシス(データに基づく意思決定)を3本柱としたデータサイエンスの時代が到来している。臨床研究、電子カルテ、疾患レジストリなど多種多様なデータソースを統合してリアルタイムに分析・意思決定を行うためには、予測モデル構築、因果推論などの統計学的方法論が必須である。また、医師と患者さんの共有型意思決定を助けるツール開発も重要である。

- 8) 手良向聡, 山本景一, 河野健一監修. ヘルスデータサイエンス入門. 2023, 印刷中.

3) 臨床・疫学研究のデータ解析手法

リスク因子や予後因子を同定する意義は、主に予防法・治療法開発の手がかりを得ることにある。予後因子解析は転帰に影響する因子の同定を目的とするが、一方で臨床予測モデル構築はアウトカムを予測する統計的モデルの構築、対象のグループ化を目的とする。近年では、個別化医療に向けて効果予測マーカーの同定を目的とした研究や代替評価項目の妥当性を検証する研究も重要になってきている。目的に応じて最適な統計モデルの構築方法は異なり、多様な視点(臨床的妥当性、統計的妥当性、実用性など)で統計モデルを評価することが重要である。

- 9) Kinoshita, Fumie; Yokota, Isao; Mieno, Hiroki et al. Multi-state model for predicting ocular progression in acute Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. PLOS ONE 2021, vol. 16, no. 12, e0260730.

- 10) Tamiya, Motohiro; Fujikawa, Kei; Suzuki Hidekazu et al. Classification and regression tree for estimating predictive markers to detect T790M mutations after acquired resistance to first line EGFR-TKI: HOPE-002. Investigational New Drugs, 2022, vol. 40, no. 2, p. 361-369.

4) 医療技術開発の基盤整備

新しい医療技術の開発を正しい方法で推進していくためには、臨床研究データの質管理・質保証システムを構築・整備することが重要である。特に、臨床研究の統計解析業務に携わる専門家の質を一定に保つことが不可欠である。日本計量生物学会(http://www.biometrics.gr.jp/)は、2017(平成29)年から試験統計家認定制度を開始した。試験統計家は、臨床研究のデザインと解析の科学的・倫理的側面の責任を負う「責任試験統計家」、臨床研究のデザインと解析に関する実務を行う「実務試験統計家」の2区分からなる。

11) 手良向聡. 試験統計家の責任と役割. 薬剤疫学. 2019, vol. 24, no. 2, p. 79-86.

12) 手良向聡. 生物統計学の制度化と臨床試験の質の向上. 薬理と治療(日本臨床試験学会誌 22). 2021, vol. 49 (suppl. 2), p. s105-s114.

13) 手良向聡. 日本計量生物学会試験統計家認定制度. 医学のあゆみ特集号「現代の臨床研究のための統計学2022」. 2022, vol. 280, no. 5, p. 595-598.

教育について

2015(平成27)年から、医学部医学科では「生物統計学」および「医療統計学」を担当し、大学院医学研究科では「生物統計学概論」および「統合医科学概論」において臨床試験デザインや予後因子解析・臨床予測モデル構築について講義し、2018年からは大学院保健看護学研究科博士課程「統計方法論特別講義」を担当してきた。また、教育の一環として大学院生・教員に対する研究デザイン・統計解析に関するコンサルテーション(年間50件以上)を行ってきた。また、客員・非常勤教員として、故大橋靖雄(東京大学名誉教授)、松山裕(東京大学教授)、横田勲(北海道大学准教授)、山本景一(大阪歯科大学教授)の諸先生方に指導および協力をいただいた。

将来展望

事実と価値が交錯するトランス・サイエンスの時代を迎え、細分化された学問領域を横に繋ぐ活動の一環として、情報学と統計学を基盤とする「ヘルスデータサイエンス学」を推進していきたい。特に、健康・医療分野における予測科学を発展させるためには、臨床予測モデル構築と統計的因果推論の融合が鍵と考える。

臨床研究推進センター データサイエンス部門

臨床試験の実務に精通した生物統計家(試験統計家)及びデータマネジャーが、研究の立案段階から研究者に対して助言・支援を行い、研究計画書作成、データベース構築、症例登録・割付、データマネジメント、中央モニタリング、統計解析及び報告書・論文作成の各段階で、データの質管理・統計解析システムを構築している。また、生物統計学教室と連携し、研究デザイン策定(評価項目、ランダム化・盲検化、統計的仮説、標本サイズ設定、中間解析計画など)、統計解析手法に関する助言・支援を行っている。

- 2023年5月